在广东省江门市开平市塘口镇,五百多座碉楼如同璀璨繁星遍布在这片广袤的土地上,有享誉海内外的世界文化遗产——开平碉楼与村落遗产点之一“自力村村落与方氏灯楼”,有独具风格的著名华侨园林“立园”,有文化遗产保育基地仓东村。随着塘口镇近年来大力发展全域旅游,打造广东省乡村旅游集聚区,众多酒店民宿、文旅场所如雨后春笋在塘口的乡间村落、墟集蓬勃生长,让塘口的侨墟以全新的面貌吸引了世人的目光。数百年前,塘口的墟集因商业经济的发展而滥觞,近代以来又因侨资挹注,修筑骑楼、开辟马路而日益兴旺,历经风云变幻,至今依然散发着无穷的魅力。

塘口墟

塘口墟举办七夕节庆活动(开平市地方志办提供)

塘口镇最大的墟集当属塘口墟,据1932年《开平县志》记载,该墟始建于清光绪初年,逢五日、十日为墟期。墟北的村落原有一池塘,溢水口经墟与南面的河道相连,故得名塘口。墟南河道可通潭江,连接赤坎埠、长沙埠等大商埠。初建时,塘口墟只有一条街道。民国时期,墟集的建设渐次发展,墟内店铺多经营日杂货,亦有侨汇收兑、邮政代办等业。20世纪20年代至30年代,两层高砖木结构的店铺陆续增加,还建成了5层高的碉楼以义楼,作典当铺金库使用。1924年,为开启民智,沟通海内外消息,华侨捐资在塘口墟兴建阅书报社。1928年,赤九公路开通,连接赤坎埠、塘口墟、四九墟等地,塘口墟规模逐渐扩大,还开设了福民医院等公共设施。抗日战争期间,塘口墟商贸活动依然活跃,且有大型驳艇往来赤坎、三埠等大商埠进行客货运输。抗日战争胜利后,侨汇畅通,商户纷纷扩建增建店铺,仅茶楼酒馆就有悦昌、中华、南华等3家。据统计,新中国成立之初,塘口墟已有商店64家、商户239人。70年代初,塘口公社在墟西侧建粮仓5个,成为当时塘口墟最大规模的建筑物。改革开放后,塘口墟完善规划建设,兴建了大量公共设施、文教场所等,到1992年,塘口墟面积已扩大到10万平方米。

江门市乡村振兴培训中心(开平市地方志办提供)

近年来,塘口镇对塘口墟旧建筑进行改造活化,优化提升周边环境,引进文旅团队,打造了“塘口空间”“天下粮仓”“唐心酒店”“此间国际研学空间”“粮语艺术公社”等文旅活动场所。2022年,位于塘口墟的江门市乡村振兴培训中心建成投入使用,成为粤港澳大湾区乡村振兴人才培养的重要基地。2023年,利用塘口墟5个旧粮仓改造而成的华南首家先锋书店——先锋天下粮仓书店开业,迅速成为了大湾区新文化地标,各地游客慕名而来,进一步带动了塘口墟及周边村落商户经营发展,也陆续吸引了一批优质的文旅项目和人才落户塘口。如今的塘口墟游人如织,百业兴旺,更胜当年繁荣景象。

先锋天下粮仓书店(关万全摄)

裡村墟

裡村墟全景(开平市地方志办提供)

离开塘口墟后,向东走约2公里,就进入了一个小墟集——裡村墟,墟集规模虽小,却历史悠久。裡村墟始建于元至正年间,由当地周姓、李姓族人建立,是开平最古老的墟集之一,至今已有近700年历史。原逢五日、十日为墟期。20世纪30年代初时有店铺五十多间,主要经营日用杂货,墟内茶楼制作的小吃“裡村绿豆沙”远近驰名。抗战时期,许多店铺因失修被拆毁,仅存十多间。改革开放后,旅居美国、加拿大的侨胞及港澳同胞捐资在墟内兴建裡村中学、五金加工厂及一批新式楼房,墟集规模逐渐扩大。

20世纪60年代的裡村墟道明学校旧址(开平市地方志办提供)

裡村墟在新民主主义革命时期是中共开平党组织活动据点之一。1928年初,中共开平中学党小组派出周锦照、周郁扶等学生党员在育才学校(后改名道明学校)开设小图书馆,提供进步书刊阅览。同年12月,中共广东省委派员到育才学校,召集中共开平特别联合支部成员传达中共六大精神,当时的支部联络点也从赤坎转移到裡村墟邮政代办所。抗日战争时期,裡村墟仁和杂货店曾作为中共中区特委与开平党组织的交通联络站,裡村归侨党员周晃与其母亲周老太太(方玉莲)曾在此掩护中区特委书记罗范群、开平县委书记谢创等人召开会议,进行秘密交通联络,为抗日救亡运动的开展贡献了力量。

里苑稻香碉楼精品民宿(开平市地方志办提供)

2023年,裡村被评为广东省乡村治理示范村,该村大力发展文旅产业,推动农文旅融合发展,引入里苑民宿项目,利用裡村墟的传统建筑资源,打造里苑稻香碉楼精品民宿,裡村墟的环境风貌得到了优化提升。

潭溪墟

位于潭溪墟的潭溪学校旧址(荣山谢公祠与宝树楼)(开平市地方志办提供)

在裡村墟的西南面,远远可以望见一座具有气势恢宏的大型碉楼,这就是著名的宝树楼,所在地便是潭溪墟。潭溪墟,因当地谢姓居住地潭边院而得名。谢姓族人于南宋咸淳年间在潭边院开族建村,数百年来人口繁衍,形成了潭溪、以敬、南屏、北义四处乡村聚落,称作潭溪四乡。一百多年来,涌现出谢缵泰、谢创等众多爱国归侨、革命家为国为乡贡献力量。清光绪十二年(1886年),潭溪四乡族人、海外侨胞集资,在潭边园谢氏始迁祖祠荣山谢公祠周边建立潭溪墟。为与周边的塘口墟、裡村墟墟期错开,设墟期为一日、六日。随后,店铺逐步增加,至民国时期已形成4条街道,店铺多为砖木结构两层骑楼。谢姓族人重教兴学,1921年,海外侨胞捐资修缮荣山谢公祠,并由旅澳大利亚归侨建筑师谢济众在祠堂后设计修建了占地面积281平方米,高4层的宝树楼,用作潭溪学校校舍,形成前祠后楼、祠校合一的建筑格局,富具侨乡特色。

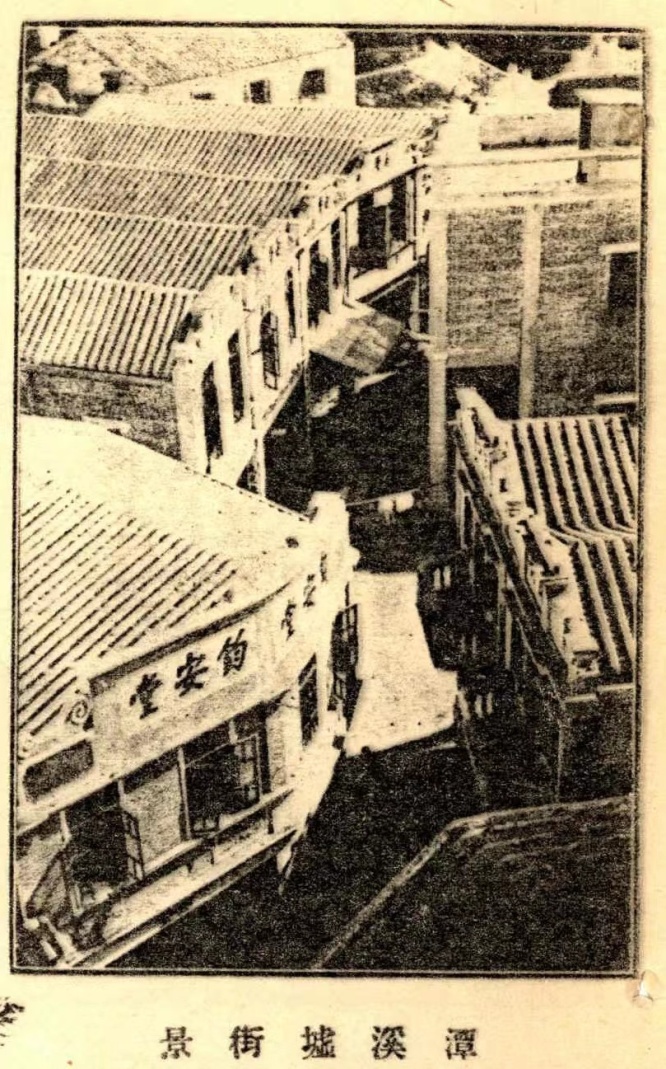

20世纪30年代的潭溪墟(开平市地方志办提供)

潭溪墟周围侨村众多,侨汇充足,村民生活富裕,墟内每天均有肉类、鲜鱼、蔬菜等100多个摊档摆卖,毎逢墟期市场更加兴旺。改革开放后,潭溪墟建设得到海外侨胞与港澳同胞的大力支持,墟镇建设有新的发展,改建扩建了潭溪学校,并新筑街道、扩建市场。1985年旅美华侨谢伯棠捐建图书馆一座,并作为侨刊潭溪月报社社址。1989年海外侨胞、港澳同胞捐资于墟西建成宝树中学,潭溪墟的重教兴学之风得到赓续传承。

进行风貌改造提升后的潭溪墟(关万全摄)

2021年以来,开平市打造“邑美侨乡 世遗风韵”乡村振兴示范带,潭溪墟作为示范带沿线重要节点,对建筑、道路进行了改造提升,打造成为民国风情特色侨墟风情街,风貌焕然一新。

近年来,在乡村振兴战略、“百县千镇万村高质量发展工程”的推动下,塘口镇先后被评为广东省休闲农业与乡村旅游示范镇、广东省旅游风情小镇、广东省乡村治理示范镇、中国华侨国际文化交流基地等,塘口镇全域土地综合整治项目入选自然资源部全域土地综合整治试点名单,江门(塘口)江澳青年文创小镇入选粤港澳大湾区重点文化产业园区建设项目,未来的塘口侨墟将焕发更加夺目的光彩。

作者:关万全

工作单位:开平市人民政府地方志办公室

1.广东省地方史志办公室辑:《广东历代方志集成肇庆府部〔三七〕【民国】开平县志》,岭南美术出版社,2010年

2.开平市地方志办公室编:《开平县志》,中华书局,2002年

3.《开平县塘口区志》编写组编:《开平县塘口区志》,1988年

4.广东省人民政府地方志办公室编:《全粤村情江门市开平市卷(三)》,华南理工大学出版社,2020年

5.开平市档案馆、开平市人民政府地方志办公室编:《开平年鉴(2023)》,南方日报出版社,2023年

|

| 手机网页端 |

| 主办单位:江门市档案馆 查档电话:0750-3272218 邮箱:jmsdag@jiangmen.gov.cn | |

| 技术支持:广东迪浪科技股份有限公司 TEL:400-183-6868 FAX:0750-3973004 | |

| 备案编号:粤ICP备14002492号 | |

粤公网安备:44070302000670

地图导航 粤公网安备:44070302000670

地图导航

|